Jüdischer Kulturbund | Berliner Orte

Aaron Bernstein Platz | 16.7.23 | 16 Uhr

Christoph Willibald Gluck – Ouvertüre zu ‚Iphigenie in Aulis‘

Ernest Bloch – Concerto Grosso Nr. 1, 1. Satz

Erich Wolfgang Korngold – Viel Lärmen um nichts, Mädchen im Brautgemach

Erich Wolfgang Korngold – Viel Lärmen um nichts, Holzapfel und Schlehwein

Alfred Gutmann / Goodman – Jissrael

Leo Kopf – Adagio for Strings

Gustav Mahler – Blumine

PAUSE

Emmerich Kálmán – Ouvertüre zu „Die Csárdásfürstin“

Warner Seelig Bass – Kleine Musik für Streicher, 2. Satz

Willy Rosen – „Miese Zeiten“ arr. Tim Jäkel

Willy Rosen – „Was macht der Mann da, auf der Veranda“ arr. Tim Jäkel

Karl Goldmark – Sinfonie Nr. 2, Es-Dur op 35, 1. Satz

Felix Mendelssohn Bartholdy – Musik zu Shakespeares Komödie „Ein Sommernachtstraum“, Notturno

Felix Mendelssohn Bartholdy – Musik zu Shakespeares Komödie „Ein Sommernachtstraum“, Rüpeltanz

TEXTE

Ken C. Baumann – Lebenserinnerungen

Gertrud Kolmar – Gedichte

Elise Haas – Gedichte

Leonie, gen. Nelly Sachs – Gedichte

Elisabeth „Else“ Lasker-Schüler – Gedichte

Moriz Seeler – Gedichte

Arthur Silbergleit – Gedichte

Gotthold Ephraim Lessing – Ausschnitt aus ‚Nathan der Weise‘

Eike Geisel und Henryk M. Broder – Premiere und Pogrom, Erinnerungen aus dem Jüdischen Kulturbund

Es spielen die Berliner Symphoniker

Sprecher: Christian Redl und Michael Schrodt

Dirigent: Justus Thorau

Künstlerische Leitung: Katja Lebelt

Konzeption: Philippe Perotto

Christoph Willibald Gluck – Ouvertüre zu ‚Iphigenie in Aulis‘

Der Komponist Christoph Willibald Gluck (1714 – 1787) dirigierte die Uraufführung seiner Oper ‚Iphigénie en Aulide (Iphigenie in Aulis) am 19. April 1774 an der Pariser Oper.

Die Ouvertüre zu der Oper wurde im Konzert am 22. Mai 1933 in der Synagoge in der Prinzregentenstraße gespielt. Es war das erste Konzert der Gemeinschaft Jüdischer Musiker, noch vor der offiziellen Eröffnung des ‚Kulturbundes Deutscher Juden‘ am 1.10.1933. Dirigenten des Konzertes waren Michael Taube und Kurt Singer.

Im März 1936 erklang die Ouvertüre in Sinfoniekonzerten unter der Leitung von Kurt Singer bzw. Werner Seelig-Bass.

Ernest Bloch – Concerto Grosso Nr. 1

Ernest Bloch (24. 07. 1880 Genf – 15. 07. 1959 Portland, USA) erhielt seine musikalische Ausbildung in Genf, Brüssel, Frankfurt/Main, München und Paris. Ab 1904 unterrichtete er am Genfer Konservatorium Ästhetik und dirigierte mit grossem Erfolg Symphoniekonzerte in Lausanne und Neuenburg. Seine Oper „Macbeth“ wurde 1910 an der Opera Comique in Paris uraufgeführt.

Ab 1916 dirigierte und komponierte er in den USA, 1924 erhielt er auch die amerikanische Staatsbürgerschaft. In den 30er Jahren kehrte er für einige Jahre zum Komponieren in die Schweiz zurück.

1959 starb er in Portland.

Das Concerto Grosso Nr. 1 für Streichorchester mit obligatem Klavier entstand in den Jahren 1924/25 während Blochs Zeit am Cleveland Institute of Music.

Es wurde vom Orchester des Kulturbundes am 1.7.1936 im Bach – Saal gespielt. Die Leitung hatte Hans Wilhelm Steinberg, der auch den Klavierpart im Concerto Grosso übernahm.

Erich Wolfgang Korngold – Viel Lärmen um nichts

Erich Wolfgang Korngold (29.5.1897, Brünn/Brno – 29.11.1957, Hollywood, USA)

wuchs in Wien auf, sein Vater war Musikkritiker. Erich Korngolds Kompositionen erregten früh Aufmerksamkeit und er wurde von Mahler, Strauss, Puccini und Walter gefördert.

1917/18 leistete Korngold seine Militärzeit in der Kapelle des k. und k. Landwehrinfanterieregiments.

1921 wurde Korngold aufgrund des Erfolgs seiner Oper ‚Die tote Stadt‘ ans Stadttheater Hamburg berufen.

Korngold war als Opernkomponist sehr erfolgreich und arbeitete als Dirigent und Arrangeur.

Ab 1933 durften seine Werke in Deutschland nicht mehr gespielt werden. 1934 folgte er der Einladung Max Reinhardts nach Hollywood, um die Mendelssohnsche Musik für einen „Sommernachtstraum“-Film (1934/1935) zu arrangieren und pendelte fortan zwischen Wien und Kalifornien.

Im März 1938 wurde Korngold in Hollywood vom „Anschluss“ Österreichs überrascht und blieb mit seiner Familie in Kalifornien.

1949 und 1954 unternahm Korngold zwei Europareisen. In seiner österreichischen Heimat musste er allerdings erleben, dass er nicht mehr erwünscht war. Auch gab es Schwierigkeiten mit der Restitution seines durch die Nazis konfiszierten Eigentums. Erich Wolfgang Korngold starb am 29. Nov. 1957 in Hollywood, wo er auch begraben ist.

Korngolds „Eine Musik zu Shakespeares Viel Lärmen um nichts“ kam zum gleichnamigen Theaterstück von William Shakespeare im Barocktheater des Schönbrunner Schlosses am 6. Mai 1920 zur Uraufführung.

Aufgrund des großen Erfolgs der Bühnenmusik stellte Korngold in der Folge die gleichnamige Orchestersuite, eine dreisätzige Fassung für Geige und Klavier und auch eine Version für Streichquartett zusammen.

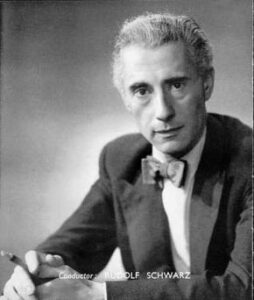

In seiner Schauspielsparte führte der Jüdische Kulturbund das Werk ‚Viel Lärm um nichts‘ von William Shakespeare mit der Schauspielmusik von Erich Korngold auf. Die Premiere fand am 9.1.1938 im Kulturbund Theater in der Kommandantenstraße 57 in Berlin statt. Die musikalische Leitung hatte Rudolf Schwarz, die Regie führte Fritz Wisten.

Alfred Guttmann / Goodman

Alfred Guttmann (1.3.1919, Berlin – 14.8.1999, Berlin) war Komponist, Musikwissenschaftler und Pianist. Zunächst erteilte ihm sein Vater Theorie-, Klavier- und Geigenstunden. Später erhielt er Schlagzeugunterricht beim Solopauker des Rundfunks in Berlin, Hans Hansen.

Noch nach dem Machtantritt der Nazis besuchte er für ein halbes Jahr das „Konservatorium der Hauptstadt Berlin“, so die Nazi-Bezeichnung des ehemaligen Sternschen Konservatoriums. Das Hauptfach Klavier studierte er bei dem letzten jüdischen Lehrer des Konservatoriums, Theodor Schönberger. Die erste prägende Begegnung für sein künstlerisches Schaffen war die Begegnung mit Sigmund Petruschka (später Shabtai Petrushka), bei dem er seinen ersten Unterricht im Arrangieren erhielt. Sie lernten sich im Orchester des Jüdischen Kulturbundes kennen, in dem Alfred Guttmann ab 1937 Schlagzeug spielte.

1939 emigrierte er in die USA, dort änderte er 1943 seinen Namen von Guttmann in Goodman. Er arbeitete in New York als Dozent für Komposition und Kontrapunkt, gab Instrumentationskurse an der Columbia University und wirkte als Komponist und Arrangeur. Ab 1961 lebte er in München und arbeitete für den Bayrischen Rundfunk.

1995 zog er wieder in seine Geburtsstadt Berlin und starb dort 1999.

Leo Kopf – Adagio for Strings

Leo Kopf (17. Mai 1888, Torgowicz, Russland/heute: Ukraine -1953, USA) arbeitete in Berlin als Dirigent, Chorleiter und Komponist und dirigierte u.a. das Philharmonische Orchester Berlin.

Er war seit 1920er Jahren Leiter der Jüdische Chor- und Orchestervereinigung, die er bei Oratorien-Konzerten des Jüdischen Kulturbunds bis zu seiner Flucht nach Großbritannien 1939 dirigierte. Er wanderte später in die USA aus und war Leiter des Yiddish Philharmonic Chorus New York. Er starb im März 1953.

Gustav Mahler – Blumine

Gustav Mahler (7.7.1860 in Kalischt, Böhmen – 18.5.1911 in Wien) entstammte einer jüdischen Familie. Er war Komponist und einer der berühmtesten Dirigenten seiner Zeit.

Seine erste Sinfonie komponierte er zwischen 1885 und 1888, die Uraufführung fand am 20. November 1889 in Budapest unter Mahlers Leitung statt, bei der Uraufführung wurde auch der Satz ‚Blumine‘ gespielt.

Die Musik Mahlers war im Nationalsozialismus als „jüdisch-dekadent“ diffamiert und durfte nicht aufgeführt werden.

Der in der ursprünglich fünfsätzigen Fassung der Symphonie Nr. 1 enthaltene „Blumine“-Satz galt lange als verschollen. Erst 1966 wurde Mahlers Hamburger Partiturautograph wiederentdeckt und der „Blumine“-Satz durch Benjamin Britten 1967 auf dem Aldeburgh-Festival erstmals wieder aufgeführt.

Die erste Symphonie Gustav Mahlers wurde am 27.11.1938 im Kulturbundsaal in der Kommandantenstraße 57 unter dem Dirigat von Rudolf Schwarz aufgeführt. Der ‚Blumine‘-Satz kam bei den Konzerten im Kulturbund nicht zur Aufführung.

Emmerich Kálmán – Ouvertüre zu „Die Csárdásfürstin“

Emmerich Kálmán (24.10.1882, Siófok, Ungarn – 30.10.1953, Paris) wurde als Imre Koppstein geboren und stammte aus einer jüdischen Kaufmannsfamilie. Mit 10 Jahren änderte er bei der Aufnahme ins Budapester Evangelische Gymnasium seinen Namen in Kálmán. Er studierte Jura und Komposition in Budapest. Seinen Durchbruch hatte er 1908 mit „Tatárjárás“, das 1909, nach seiner Übersiedelung nach Wien, unter dem Titel „Ein Herbstmanöver“ im Theater an der Wien herauskam und Kálmán international bekannt machte.

Die ‚ungarische Note‘ ist sozusagen Kálmáns Erfindung und frühes Erfolgsgeheimnis. Seine größten Erfolge auf diesem Gebiet sind „Der Zigeunerprimas“ (1912), „Die Csárdásfürstin“ (1915) und „Gräfin Mariza“ (1924).

Ab 1933 durften seine Werke schon bald nicht mehr in Deutschland gespielt werden, das wichtigste Absatzgebiet seiner Operetten fiel weg. Nach dem sogenannten „Anschluss“ Österreichs 1938 flüchtete Kálmán mit seiner Ehefrau und den drei gemeinsamen Kindern über Zürich und Paris in die USA. In den USA lebte Kálmán ab 1940 bis er 1949 wieder nach Europa zurückkehrte und versuchte, an seine Erfolge vor 1933 anzuknüpfen. Er starb 1953 in Paris.

Der Jüdische Kulturbund spielte die Operette ‚Die Czárdásfürstin‘ in der Spielzeit 1936/37 im Theater in der Kommandantenstraße 57, die Premiere fand am 19. Juli 1937 unter der Leitung von Rudolf Schwarz statt. Regie führte Julius Kuthan.

Warner Seelig Bass – Kleine Musik für Streicher

Sein Geburtsname lautete Werner Adolf Seelig (6.10.1908, Brandenburg a.d. Havel – 14. November 1988, New York City). Nach dem Tod seines Vaters heiratete seine Mutter Mischa Bass, wodurch Werner fortan Seelig Bass hieß. Er studierte in Berlin Theaterwissenschaften, Philosophie sowie Dirigieren, Klavier und Komposition .

Nach dem Hochschulabschluss 1930 wurde Seelig-Bass Kapellmeister und Korrepetitor am Staatstheater Kassel.

Nach der Machtübergabe an die Nationalsozialisten 1933 wurde ihm aufgrund seiner jüdischen Herkunft gekündigt Am 1. April 1933 erhielt er von dem kommissarischen Intendanten Schillings folgendes Schreiben: „Sehr geehrter Herr Seelig-Bass! Die augenblickliche Notlage erfordert es leider, dass ich Sie mit sofortiger Wirkung vom Dienst suspendieren muss. Die Ihnen gewährte Gage wird an der Hauptkasse ausgezahlt. Mit vorzüglicher Hochachtung [Unterschrift]“

Er ging nach Berlin und wurde Dirigent am Jüdischer Kulturbund. Mit dem endgültigen Ausschluss aus der Reichsmusikkammer am 22. August 1935 verlor er aber jede Chance, noch einmal außerhalb des jüdischen Kulturbetriebes seinem Beruf nachgehen und auftreten zu können. 1938 emigrierte er in die USA, ließ sich in New York nieder und änderte seinen Namen in Warner S. Bass. 1941 heiratete er Marion Koegel, die zuvor ebenfalls für den Jüdischen Kulturbund aufgetreten war und sich in Amerika Marion Corda nannte.

Er konzertierte weltweit und trat u.a. in Australien, Neuseeland, der Sowjetunion, der DDR, Japan, Hongkong, den Philippinen und Südafrika auf und wurde Gastdirigent bei den New Yorker Philharmonikern und der Detroit Opera. Als Pianist, arbeitete Bass mit weltberühmten Sängern wie Marta Eggerth und Jan Kiepura wie auch mit seiner Frau, Marion Corda. Mitte der 1960 begann Bass als Musikprofessor am New York University’s College of Music zu arbeiten. Zweimal wurde ihm der Titel „Outstanding Educator of America“ verliehen.

Die ‚Kleine Musik für Streicher‘ von Werner Seelig Bass wurde im Februar 1934 bei einem Hauskonzert uraufgeführt. Dirigent war Gerd Rothstein und es spielte ein Kammerorchester aus Mitgliedern des Kulturbund-Orchesters.

Willy Rosen – „Miese Zeiten“ und „Was macht der Mann da, auf der Veranda“

Willy Rosen (18.7.1894, Magdeburg – 30.9.1944, KZ Auschwitz) hatte als Geburtsnamen Wilhelm Julius Rosenbaum. 1931 änderte er diesen in Willy Rosen. Er wuchs in Magdeburg in einer jüdischen Familie auf und machte eine Lehre als Tuchhändler. Nach seiner schweren Verwundung im ersten Weltkrieg trat er bei der Truppenbetreuung als Pianist und Leiter einer Tanzkapelle auf.

Nach Soloauftritten in Berlin ab 1918, spielte er in den 20er Jahren im Kabarett „Schall und Rauch“ und im „Kabarett der Komiker“.

Darüber hinaus schrieb er Revuen, Operetten und musikalische Komödien, hatte Live-Auftritte im Rundfunk und machte Schallplattenaufnahmen. Bald war er als Schlagerkomponist ebenso populär wie seine Standardansage „Text und Musik – von mir“.

Gastspielreisen führten ihn ins europäische Ausland. Mit dem Tonfilm wurde Rosen zu einem gefragten Filmmusikkomponisten.

Nach der Machtübergabe an die Nationalsozialisten 1933 wurde er in Deutschland mit Auftrittsverbot belegt und arbeitete in Österreich und in der Schweiz. In Berlin hatte er bei Kabarettveranstaltungen des Jüdischen Kulturbundes weiterhin Auftritte und schrieb die Musik zu Kabarett-Revuen, die Max Ehrlich zwischen 1935 und 1939 inszenierte. Rosen machte Schallplattenaufnahmen für „Lukraphon“, das Label des Jüdischen Kulturbundes.

Ab 1937 floh er in die Niederlande. Nach dem Einmarsch der deutschen Truppen durfte Rosen bald nur noch vor jüdischem Publikum auftreten. Er und seine Frau, die Schauspielerin und Kabarettistin Mara geb. Krauskopf, mussten ab 1942 untertauchen. 1943 wurden beide verhaftet und am 4.9.1944 wurde Rosen in das Ghetto Theresienstadt und wenig später in das KZ Auschwitz deportiert. Er wurde dort am 30. September 1944 ermordet.

Karl Goldmark – Sinfonie Nr. 2, Es-Dur op 35

Karl Goldmark (18.5.1830, Keszthely, Königreich Ungarn – 2. 1.1915, Wien) war Sohn eines Chasans, eines jüdischen Kantors. Die Familie zog 1834 nach Deutschkreutz im Burgenland. Mit 14 Jahren ging Goldmark nach Wien und arbeitete dort als Geiger am Carltheater. 1863 erhielt er ein Stipendium für Musik und erzielte 1865 mit der Sakuntala-Ouvertüre erste Erfolge. Gustav Mahler dirigierte verschiedene seiner Opern.

Die Oper „Die Königin von Saba“ wurde noch bis 1936 an der Wiener Staatsoper gespielt, bis das Verdikt der Nationalsozialisten für das endgültige Ende der Rezeption sorgte. Nach 1945 bot der Musikbetrieb Goldmark wenig bis keinen Raum mehr.

Karl Goldmarks Sinfonie Nr. 2 in Es – Dur wurde von dem ‚Vereinigten Orchester‘ unter Berthold Sander’ am 6.4.1940 aufgeführt.

Felix Mendelssohn Bartholdy – Musik zu Shakespeares Komödie „Ein Sommernachtstraum“

Nach seinem Tod wurde Felix Mendelssohn Bartholdy (3.2.1809 in Hamburg – 4.11.1847 in Leipzig) Ziel antisemitischer Propaganda, maßgeblich daran beteiligt war Richard Wagner.

Nach der Machtübergabe an die Nationalsozialisten 1933 führte die antisemitische Kampagne der Reichsmusikkammer zur Ausgrenzung der Musik Mendelssohns. Seine Schauspielmusik zum ‚Sommernachtstraum‘ sollte durch Kompositionen regimefreundlicher Komponisten ersetzt werden (Carl Orff (1939), Julius Weismann (1935), Walter Girnatis (1935) und Winfried Zillig (1939)). Die Folgen dieser Ausgrenzung waren noch lange nach 1945 spürbar.

Am 15.4.1941 spielte das ‚Vereinigte Orchester’ unter der Leitung des Dirigenten Rudolf Schwarz das letzte Konzert des Jüdischen Kulturbundes. Neben der „Sommernachtstraum“ – Musik kamen folgende Werke zur Aufführung: James Rothstein: Suite c-Moll; Jean Sibelius: Sinfonische Dichtung und von Jaromír Weinberger: Polka und Fuge aus „Schwanda, der Dudelsackpfeifer“.

Ken C. Baumann (11.3.1907, Berlin – Februar 1983, New York (NY))

Sein Geburtsname war Kurt Baumann. Er studierte zunächst Theaterwissenschaften und Chemie in Berlin und arbeitete als Musikkritiker. Nach einer Volontärassistenz an der Staatsoper wurde er Assistent bei Kurt Singer an der Städtischen Oper Berlin (heute: Deutsche Oper).

Baumann selbst gibt an, im Frühjahr 1933 die Idee für die Gründung eines Jüdischen Kulturbundes gehabt zu haben. Inwieweit er als alleiniger „Erfinder“ dieser Institution angesehen werden kann, bleibt indes offen. Sicher ist, dass er gemeinsam mit Kurt Singer und anderen den Jüdischen Kulturbund aufbaute und bis zum 15. Aug. 1939 in verschiedener Weise für ihn tätig war. So war er Direktor der Opernabteilung und Lektor für den Verein.

1939 floh Baumann über England in die USA. Er studierte in den USA und machte 1945 seinen Master of Art in Musikwissenschaft. Er erhielt die US-Staatsbürgerschaft und änderte seinen Vornamen von ‚Kurt‘ zu ‚Ken‘.

Von 1946 bis 1971 arbeitete Ken C. Baumann als Archivar an der Cornell University. Daneben schrieb er für verschiedene Zeitungen und Zeitschriften und gründete 1949 die Ithaca Opera Group, der er bis 1974 als Regisseur und künstlerischer Leiter vorstand. Im Jahr 1983 verstarb er im Alter von 76 Jahren in New York (NY).

Seine Lebenserinnerungen schrieb Ken Baumann 1977 für das Leo Baeck Institut in New York. Er beschreibt darin seine Arbeit an der Oper in Berlin und behandelt die Geschichte des ‚Jüdischen Kulturbundes‘. Seine Erinnerungen sind bis heute nicht verlegt.

Gertrud Kolmar (10.12.1894, Berlin – März 1943, KZ Auschwitz)

ihr Geburtsname war Gertrud Käthe Chodziesner. Sie wuchs im Berliner Westend auf. Nach ihrer Schulzeit absolvierte sie eine Ausbildung zur Sprachlehrerin für Englisch und Französisch.

1917 erschien ihr erster Gedichtband unter dem Pseudonym Gertrud Kolmar. In den 1920er-Jahren arbeitete sie als Erzieherin in verschiedenen Berliner Familien und unternahm Studienreisen nach Frankreich. Ende der 20er Jahre erschienen einige Gedichte in literarischen Zeitschriften und Anthologien.

Nach der Pogromnacht am 9.November 1938 wurden die jüdischen Verlagen aufgelöst und sie konnte nicht mehr publizieren.

Die Familie Chodziesner wurde infolge der verschärften Verfolgung der jüdischen Bevölkerung noch im November 1938 zum Verkauf ihres Hauses in Finkenkrug und zum Umzug in eine Etagenwohnung in einem „Judenhaus“ in Berlin-Schöneberg gezwungen.

Ab Juli 1941 musste Gertrud Kolmar Zwangsarbeit in der Rüstungsindustrie leisten und wurde am 27. Februar 1943 im Verlauf der Fabrikaktion verhaftet und am 2. März 1943 nach Auschwitz deportiert, wo sie vermutlich sofort nach ihrer Ankunft ermordet wurde.

Ihre Weggefährtin Nelly Sachs nannte sie „eine der größten Lyrikerinnen“. Auch Walter Benjamin, ihr fast gleichaltriger Vetter, schätzte ihre Dichtung über alle Maßen. Peter Hamm wiederum sieht in ihr „eine geistige Schwester Kafkas“ und fühlt sich von ihrer Natur- und Liebeslyrik angesprochen. Um so verwunderlicher ist, dass Gertrud Kolmars Gedichte bisher nie jene Aufmerksamkeit gefunden haben wie die Lyrik anderer deutsch-jüdischer Autorinnen, zum Beispiel die Verse von Rose Ausländer oder die Werke von Hilde Domin.

Elise Haas, geboren als Elise Bähr (14.71878, Tholey – 2. 11.1960, Mainz)

Von 1884 bis 1894 ging sie in Trier zur Schule. 1907 zog die Familie nach Simmern, um dort eine Kolonialwarenhandlung zu übernehmen. Am 14. September 1909 heiratete sie den Steuerberater Wilhelm Haas (1877–1944), mit dem sie von November 1909 bis Juni 1943 in Trier wohnte. Dann wurde sie von den Nationalsozialisten zunächst in „Schutzhaft“ genommen und anschließend in das Ghetto Theresienstadt deportiert. Ihr Mann starb dort am 14. September 1944 an Entkräftung. Nach der Befreiung aus dem KZ Theresienstadt verbrachte Elise Haas mehrere Jahre im Städtischen Krankenhaus in Mainz. Von Oktober 1952 bis zu ihrem Tod lebte sie im Altenheim der jüdischen Gemeinde in Mainz. Ihr Grab befindet sich auf dem jüdischen Teil des Hauptfriedhofs Mainz.

Von Elise Haas sind etwa 70 siebzig lyrische Texte erhalten. Sieben Gedichte erschienen zwischen 1934 und 1938 in der Zeitschrift Cahiers luxembourgois. 1936 wurden drei Gedichte in der deutsch-jüdischen Zeitschrift Der Morgen und ein Gedicht in der CV-Zeitung veröffentlicht. Die übrigen Texte sind als Handschriften in der Wiener Library, London, dem Leo Baeck Institut New York, dem Deutschen Literaturarchiv Marbach und der Friedrich-Ebert-Stiftung Trier archiviert und wurden vor einigen Jahren vom Gymnasiallehrer Willi Körtels entdeckt.

Die heute vorgetragenen Werke stammen aus dem Leo Baeck Institut New York

Leonie, gen. Nelly Sachs (10.12.1891, Berlin – Schöneberg – 12.5.1970, Stockholm)

Sie wuchs in einer großbürgerlichen, liberal-jüdischen Familie auf. Früh begann ihre Leidenschaft für Lyrik und das Schreiben von Gedichten.

1921 erschien mit Unterstützung des Schriftstellers Stefan Zweig ihr erster Gedichtband unter dem Titel Legenden und Erzählungen. Die frühen, melancholisch gefärbten Gedichte sind noch ganz von neoromantischen Einflüssen geprägt und kreisen um Motive aus Natur und Musik.

Ende der 20er Jahre wurden ihre Gedichte in verschiedenen Berliner Zeitungen gedruckt, darunter in der Vossischen Zeitung, dem Berliner Tageblatt und der Zeitschrift Jugend.

Nelly Sachs blieb unverheiratet, nachdem eine Liebesbeziehung zu einem geschiedenen Mann vom Vater unterbunden worden war.

Ihr Vater starb 1930, woraufhin Nelly Sachs mit ihrer Mutter von Schöneberg in ein Mietshaus in der Lessingstraße im Berliner Hansaviertel umzog,

In den 1930er Jahren begann sie auch, sich mit ihrer jüdischen Herkunft auseinanderzusetzen und suchte sie in den Jahren äußerer Bedrohung und seelischer Not den Zugang zur ursprünglichen Religion ihrer Herkunftsfamilie.

Nach monatelangen bürokratischen Hemmnissen konnten Nelly Sachs und ihre Mutter am 16. Mai 1940 im letzten Moment – der Befehl für den Abtransport in ein Lager und das Visum für Schweden trafen am selben Tag ein – mit einem Flugzeug Deutschland Richtung Stockholm aufgrund der Hilfe und Unterstützung von Selma Lagerlöff verlassen.

In Schweden lebten die beiden Frauen unter ärmlichen Verhältnissen in einer Einzimmerwohnung im Süden Stockholms. Nelly Sachs kümmerte sich um ihre alte Mutter und arbeitete zeitweise als Wäscherin.

1953 erhielt sie die schwedische Staatsangehörigkeit.

Trotz ihrer großen Produktivität wurde Sachs bis Ende der 1950er Jahre in der Bundesrepublik ignoriert und erhielt erst spät die angemessene Anerkennung. 1960 bekam sie den Meersburger Droste-Preis und 1965 als erste Frau den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels.

1966 verlieh das Nobelpreiskomitee ihr – gemeinsam mit Samuel Joseph Agnon – den Nobelpreis für Literatur „für ihre hervorragenden lyrischen und dramatischen Werke, die das Schicksal Israels mit ergreifender Stärke interpretieren“.

Die Nobelpreisträgerin ist auch insofern eine Ausnahmeerscheinung in der Literaturgeschichte, als dass sie den wichtigsten Teil ihres Werkes erst im reifen Alter schuf: Ihr Werk beginnt mit der Shoah. Die literarische Produktion vor der Flucht wollte Nelly Sachs nie wieder aufgelegt sehen.

Nelly Sachs starb am 12. Mai 1970 in Stockholm.

Elisabeth „Else“ Lasker-Schüler, geborene Elisabeth Schüler (11.2.1869, Elberfeld, heute Stadtteil von Wuppertall – 22. 1.1945, Jerusalem)

Sie war unkonventionell, extravagant, modern und eigensinnig. Jüdischstämmig, geschieden, alleinerziehend musste sie um ihre Existenz kämpfen. Die Lyrikerin Else Lasker-Schüler wurde 1869 in Elberfeld geboren und wuchs dort auf, sie galt als Wunderkind der Familie, denn sie konnte bereits mit vier Jahren lesen und schreiben.

Ab 1880 besuchte sie das Lyceum West an der Aue. Nachdem sie die Schule abgebrochen hatte, erhielt sie Privatunterricht im Hause ihrer Eltern.

Als sie 13 Jahre alt war, starb ihr Lieblingsbruder Paul. Ihre Mutter starb am 27. Juli 1890; es bedeutete für sie „die Vertreibung aus dem Paradies“.

1894 heiratete Else Schüler den Arzt Jonathan Berthold Lasker, das Paas zog nach Berlin. Die Ehe wurde bereits 1903 geschieden.

Ab 1899 publizierte sie erste Gedichte in der Zeitschrift „Die Gesellschaft“ und ab 1902 veröffentlichte sie Prosawerke, Dramen und Gedichte.

Nach ihrer zweiten Scheidung 1912 von Herwarth Walden bewohnte die Dichterin keine feste Wohnung mehr. Sie lebte in Hotels und Pensionen und bestreitete ihren Lebensunterhalt mit zahlreichen Publikationen und Lesungen. Trotz aller Arbeit sah sie sich stets mit finanziellen Sorgen konfrontiert.

1927 starb ihr aus einer unehelichen Verbindung stammender und 1899 geborener Sohn Paul. Tief getroffen von diesem Verlust, zog sich die Dichterin zunehmend aus der Öffentlichkeit zurück.

Am 19. April 1933, nach tätlichen Angriffen und angesichts der Bedrohung ihres Lebens, emigrierte sie nach Zürich, erhielt dort jedoch Arbeitsverbot. Die Fremdenpolizei erteilte nur befristete Aufenthaltsgenehmigungen und erzwangen dadurch ständige Ortswechsel. Von Zürich aus unternahm sie 1934 und 1937 zwei Reisen nach Palästina, „ihrem Hebräerland“.

1938 wurde ihr die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt, sie wurde „schriftenlos“, wie es in der Schweiz heißt. 1939 reiste sie zum dritten Mal nach Palästina. Der Kriegsbeginn hinderte sie an einer Rückkehr in die Schweiz. Zudem hatten ihr die Schweizer Behörden das Rückreisevisum verweigert.

Lasker-Schüler fühlte sich in Palästina verzweifelt. Sie hatte sich das Leben in Jerusalem anders vorgestellt und war enttäuscht. Dazu trugen neben ihrem eigenen Verlust der Heimat und ihrer zahlreichen Freunde in Deutschland die Kriegssituation bei, die Ermordungen von Juden in Konzentrationslagern, die nach und nach bekannt wurden, ferner die Unruhen und Aufstände im britischen Mandatsgebiet Palästina.

Bald durfte sie auch keine Lesungen und literarischen Salons veranstalten, da sie diese in deutscher Sprache abhielt.

1944 erkrankte sie schwer. Nach einem Herzanfall am 16. Januar starb Else Lasker-Schüler am 22. Januar 1945. Sie wurde auf dem Jüdischen Friedhof am Ölberg in Jerusalem begraben.

Gotthold Ephraim Lessing (22.1.1729, Kamenz, Markgraftum Oberlausitz – 15.2.1781, Braunschweig)

Er veröffentlichte sein fünfaktiges Drama ‚Nathan der Weise‘ 1779, am 14. April 1783 wurde es in Berlin im Döbbelinschen Theater uraufgeführt. Heute steht an dessen Stelle das Gebäude der Komischen Oper.

In der Figur Nathan der Weise setzte Lessing seinem Freund Moses Mendelssohn, dem Begründer der jüdischen Aufklärung, ein literarisches Denkmal. Moses Mendelssohn nannte seinen im Jahre 1781 geborenen jüngsten Sohn Nathan.

Der Kulturbund Deutscher Juden eröffnete am 1. Oktober 1933 mit Lessings ‚Nathan der Weise‘ im Berliner Theater in der Charlottenstraße seine erste Spielzeit.

Regie führte Karl Loewenberg, die Ausstattung leitete Heinz Condell, die Darsteller*innen waren: Käthe Foerderer, Lilly Kann, Jenny Schaffer, Fred Alexander, Martin Brandt, Klaus Brill, Kurt Katsch, Max Koninski, Fritz Lion, Heinz Schönfeld, Fritz Wisten und Martin Wolfgang.

Moriz Seeler (1.3.1896, Greifenberg in Pommern – 18.8.1942, ermordet im Wald von Rumbula oder Bikernieki bei Riga)

als Moritz Seeler geboren. Im Berlin der 20er Jahre verfasste er Gedichte und Sketche, hielt sich literarischen Zirkeln auf, schrieb für die Zeitschrift ‚Der Feuerreiter‘ und gründete 1922 die „Junge Bühne“.

Er arbeitete u.a. mit Bertolt Brecht, Friedrich Holländer und Billy Wilder zusammen.

Nach der Machtübergabe an die Nationalsozialisten floh Seeler 1933 nach Prag und Wien, kehrte aber, da er keine Arbeit fand, 1935 in das Deutsche Reich zurück. Dort war er für den Jüdischen Kulturbund Rhein-Ruhr tätig. 1937 veröffentlichte er in einem Wiener Verlag einen Gedichtband, der in der CV-Zeitung rezensiert wurde. Ab 1938 hielt er sich wieder in Berlin auf, im Theater konnte er nicht mehr arbeiten und wurde dann als Zwangsarbeiter eingesetzt. Während der Novemberpogrome 1938 wurde Seeler kurzzeitig verhaftet. Von Berlin aus wurde Seeler am 15. August 1942 in das Ghetto Riga deportiert.

Seeler wurde am 18. August 1942 im Wald von Rumbula (oder Bikerniek) ermordet.

Arthur Silbergleit (26. Mai 1881, Gleiwitz/ Oberschlesien – 13. März 1943, KZ Auschwitz)

Arthur Silbergleit entstammte einer jüdisch-religiösen Familie. Für ihn blieb, trotz katholischer Taufe im jugendlichen Alter, das Judentum seiner Vorfahren immer präsent.

Nach Besuch des Königlichen Katholischen Gymnasiums in Gleiwitz trat Silbergleit eine Lehre beim renommierten Breslauer Privat-Bankhaus Heimann an.

Die Banklehre entsprach in keiner Hinsicht seinen Neigungen. Er versuchte sich mit ersten Gedichten. Seine vom Expressionismus beeinflusste Lyrik spiegelte die eigene Gefühlswelt wider. Erste kleine Veröffentlichungen folgten.

Um der verhassten Banktätigkeit schnell zu entkommen, wurde er 1907 zuerst Hilfsredakteur und später Mitherausgeber bei der Zeitschrift „Ost und West, Illustrierte Monatsschrift für modernes Judentum“ in Berlin.

Berlin wurde zur künstlerischen Heimat. Zahlreiche anregende Kontakte mit von ihm bewunderten Dichtern, wie Max Brod, Franz Werfel, Stefan Zweig und Hugo von Hofmannsthal, beförderten sein Schaffen. Gleichwohl musste er seinen Lebensunterhalt noch immer mühsam mit kleinen Honoraren bestreiten.

Die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg war für Silbergleit eine schaffensreiche Periode. Zahlreiche Werke entstanden und wurden verlegt. Auch beim jetzt entstandenen Rundfunk fand er ein Betätigungsfeld.

Als eines der bedeutendsten Werke brachte er den Gedichtzyklus Orpheus mit 600 Gedichten zu Papier, der jedoch erst 1931 auszugsweise gedruckt wurde. Diese Jahre waren für Silbergleit nie ganz frei von Existenznöten, bis er 1925 eine Gastdozentur an der Berliner Lessing-Hochschule erhielt, damals eine bekannte Weiterbildungseinrichtung auf etwa wissenschaftlich universitärem Niveau.

Ab 1931 erhielt er Zuwendungen der Schillerstiftung.

Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurde er mit Arbeitsverbot belegt. Seine Versuche zu emigrieren, scheiterten trotz Unterstützung befreundeter Schriftsteller im Ausland an bürokratischen Hürden und dem zögerlichen Handeln der Gastländer.

Er wurde am 3.3.1943 verhaftet, nach Auschwitz deportiert und dort vermutlich am 13.3.43 ermordet.

Eike Geisel und Henryk M. Broder – Premiere und Pogrom

Der Jüdische Kulturbund 1933 – 1941, Erinnerungen

Eike Geisel (1.6.1945, Stuttgart – 6. August 1997, Berlin) war ein deutscher Journalist und Essayist. Er ist in Deutschland und Israel bekannt geworden als einer der Ersten, die in den 1970er und 1980er Jahren das jüdische Alltagsleben in den deutschen Großstädten (v.a. Berlin) vor 1933 erforscht haben.

Zusammen mit Henryk M. Broder machte er mit Veröffentlichungen und einem Dokumentarfilm über den jüdischen Kulturbund auch auf ein bislang unbeachtete Kapitel der Kulturpolitik in der NS-Zeit aufmerksam.

Es werden Lebenserinnerungen gelesen von: Hannah Kroner-Segal, Ruth Abelsdorff, Shabtai Petrushka, Alice Levie und Susanne Wisten.

Der Kulturbund Deutscher Juden / Der Jüdische Kulturbund 1933 – 1941

„Eines der wichtigsten Merkmale von Herrschaft in der modernen Gesellschaft ist die Fähigkeit moderner rational-bürokratischer Apparate, eigene Zielsetzungen unter Mitwirkung jener, deren Interessen das zuwiderläuft, zu verwirklichen“, so der Soziologe Zygmunt Bauman.

Nach der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler am 30. Januar 1933 setzen die Nationalsozialisten in kurzer Zeit und ohne nennenswerten Widerstand administrative und institutionelle Maßnahmen zum Ausschluss von in künstlerischen und geistigen Berufen tätigen jüdischen Deutschen durch.

Kurt Baumann, ein junger Produktionsassistent von Kurt Singer an der Städtischen Oper Charlottenburg (heute: Deutsche Oper), entwickelte in den ersten Monaten des Jahres 1933 den vorläufigen Plan für einen Kulturkreis, der in Berlin spielen sollte. In seinen Memoiren erklärte er:

„Meine Idee, einen jüdischen Kulturbund zu gründen, beruhte auf ganz einfachen Zahlen; allein in Berlin lebten damals 175.000 Juden, viele andere Großstädte hatten prozentual ähnliche Konzentrationen. Ich dachte mir, dass eine Stadt mit 175.000 Einwohnern ein eigenes Theater, eine Oper, ein Sinfonieorchester, ein Museum, Vorträge und sogar eine Hochschule haben könnte, und das mit dem wirtschaftlichen Anteil einer mittelgroßen Stadt.“

Kurt Singer hatte ähnliche Überlegungen zur Schaffung einer Organisation angestellt, als Kurt Baumann ihm die Gründung eines ‚Kulturkreises‘ für ein ‚kulturelles jüdisches Eigenleben‘ vorschlug.

Ziel war nicht nur den arbeitslos gewordenen Künstler*innen eine Arbeitsgrundlage zu schaffen, sondern auch den jüdischen Bürger*innen Berlins, dem musik- und theaterbegeisterten jüdischen Bürgertum, wieder eine ‚Heimat‘ bieten zu können.

Die neue Institution sollte Konzerte, Oper, Schauspiel, Lesungen, Rezitationen und auch Ausstellungen anbieten.

Einen ausgearbeiteten Plan zur Errichtung des ‚Kulturbundes Deutscher Juden‘ reichte Kurt Singer bei den Behörden ein.

Die Beamten waren irritiert und unsicher, wie mit solch einem Antrag umzugehen sei. Preußens Ministerpräsident Hermann Göring ließ seinen Staatskommissar Hans Hinkel, Leiter des Theaterausschusses, über den Antrag entscheiden.

Hinkel entschied, dem Antrag stattzugeben und wurde alleiniger Ansprechpartner für den Kulturbund. 1935 wurde Hans Hinkel zum „Sonderbeauftragten für die geistige und kulturelle Tätigkeit der Nichtarier“.

Hinkel erkannte mehrere Gründe, den Kulturbund zu unterstützen: Das Regime konnte den Kulturbund propagandistisch ausnutzen, indem es ihn als vermeintlichen Beweis für die Einstellung gegenüber der jüdischen Bevölkerung anführte, er konnte als kulturelles Ventil und als Einnahmequelle für Juden und Jüdinnen fungieren, was dazu beitragen würde, die Sozialkassen zu entlasten; und schließlich konnte die Organisation dazu beitragen, die jüdischen Bevölkerung kulturpolitisch weiter auszuschließen.

In Interviews vieler ehemaliger Mitarbeiter*innen des Kulturbundes wurde deutlich, dass man sich der zwiespältigen Situation bewusst war: Von den Nazis wurde der Kulturbund instrumentalisiert und zu Propagandazwecken missbraucht und gleichzeitig vom Publikum gebraucht und geschätzt.

Der ‚Kulturbund‘ hatte folgende Auflagen: Es durften ausschließlich jüdische Künstler*innen auftreten, die Veranstaltungen durften ebenfalls nur von einem jüdischen Publikum besucht werden.

Öffentliche Werbung und Kartenverkauf waren untersagt. Der Kulturbund hatte sich über eine monatliche Gebühr durch das Publikum finanzieren.

Alle Programme mussten dem ‚Büro Hinkel‘ vor der Aufführung zur Genehmigung vorgelegt werden. Die strenge Zensur erlaubte es dem Regime, ein Repertoire zu fördern, das sie als angemessen für eine jüdische Organisation ansahen, indem sie die als deutsch definierte Kultur sukzessive verboten (Werke „deutscher“ Autoren und Komponisten durften nach und nach nicht mehr aufgeführt werden) und die als jüdisch definierte Kultur förderten. Für die Leiter und Mitglieder des Kulturbundes führte dies zu einer Debatte darüber, was das Jüdische in der Kunst ausmachte, die den größten Teil der Amtszeit der Organisation andauerte.

Konnten in den ersten Jahren des Kulturbundes noch alle Komponisten gespielt und alle Autoren aufgeführt werden, durfte ab 1936 Beethoven nicht mehr gespielt werden; Mozart wurde 1938 verboten, dann auch Bach und schließlich alle ‚deutschen’ Komponisten.

Mit der Unterstützung der NS-Regierung ab Mai 1933 begann eine der paradoxesten und bis heute kontrovers diskutierten ‚Partnerschaften‘ zwischen 1933 und 1945.

Der Kulturbund hatte acht verschiedene Abteilungen. Anneliese Landau hielt regelmäßig Vorträge über Musik. Sie gehörte zur Vortragsabteilung des Kulturbundes, zu der Julius Bab, Arthur Eloesser, Max Osborn, Julius Guttmann und Ernst Landsberger gehörten. Bab leitete auch die Schauspielabteilung, die mit der Dramaturgieabteilung verbunden war. Heinz Condell, Hans Sondheimer und Werner Levie leiteten die Dekorations- und Kostümabteilung, die technische Abteilung bzw. die Direktionsabteilung. Levie fungierte auch als Kulturbund-Sekretär und wurde 1938 Nachfolger Singers als Intendant des Kulturbundes.

Neben Singer leitete Joseph Rosenstock die Opernabteilung, in der auch Kurt Baumann tätig war. Die Konzertabteilung, die mit der Opernabteilung verbunden war, wurde wiederum von Rosenstock und Singer geleitet, aber auch von dem Konzertdirektor Michael Taube, der Assistent von Bruno Walter an der Städtischen Oper in Berlin gewesen war. Taube leitete das Orchester des Kulturbundes bis zu seiner Emigration nach Palästina Ende des Jahres 1934. Nach seiner Abreise bemühte sich Rosenstock als Dirigent um den Ausbau des Orchesters. Als auch er 1936 nach Tokio ging, wurde er von Hans Wilhelm Steinberg (später William Steinberg) abgelöst. Nach nur drei Monaten emigrierte Steinberg über Moskau nach Tel Aviv, um das neu gegründete Palästina-Sinfonieorchester zu dirigieren (das spätere Israel Philharmonic Orchestra). Sein Nachfolger wurde Rudolf Schwarz, der von 1927 bis 1933 als Chefdirigent unter Generalmusikdirektor Josef Krips am Badischen Landestheater in Karlsruhe tätig war.

Der Kulturbund war als Verein organisiert und warb um Mitglieder. Im Oktober 1933 hatte der Kulturbund etwa 12.500 Mitglieder. Diese Zahl stieg während des Winters auf etwa 20.000. Von 1934 bis 1937 blieb die Mitgliederzahl bei etwa 18.500, wobei neue Mitglieder diejenigen ersetzten, die emigriert waren.

Am 17. Juli 1933 hatte der »Kulturbund Deutscher Juden« in der Synagoge Prinzregentenstraße seine erste Werbeveranstaltung. Unter anderen waren Leo Baeck und Kurt Singer, der Gründer und zukünftige Vorsitzende des Kulturbundes, als Redner anwesend. Der Andrang bei dieser ersten, von musikalischen und literarischen Darbietungen eingerahmten Veranstaltung war so groß, dass sie am späten Abend wiederholt werden musste.

Der Kulturbund eröffnete in seiner ersten Spielstätte, im ‚Berliner Theater‘ in der Charlottenstraße, am 1. Oktober 1933 mit Lessings ‚Nathan der Weise‘ die erste Spielzeit.

Die erste Opernpremiere mit Mozarts „Hochzeit des Figaro“ fand am 14. November 1933 unter der Leitung von Joseph Rosenstock statt.

Für seine erste Spielzeit stellte der Kulturbund aus etwa 2.000 Bewerbungen 35 Schauspieler und Sänger, 35 Orchester- und 22 Chormitglieder, 10 Tänzerinnen, 25 technische Mitarbeiter, 26 Logen- und Garderobiere, 10 Verwaltungsangestellte und einige Arbeiter ein. Etwa 200 Personen fanden im ersten Jahr eine Anstellung, hinzu kamen Gastdirigenten, Konzertsolist*innen und Dozent*innen.

Der durchschnittliche Monatslohn für die Mitglieder des Opern- und Theaterensembles betrug 200 RM, für die Mitglieder des Orchesters 180 RM. Angesichts der steigenden Ausgaben hatte der Kulturbund wirtschaftlich zu kämpfen.

Am 26. April 1935 erfolgte auf Anordnung der Gestapo die Umbenennung des Namens von ‚Kulturbund Deutscher Juden‘ in ‚Jüdischer Kulturbund‘.

Nur einen Tag später (27./28. April 1935) kam es zur von den Behörden erzwungenen Gründung des ‚Reichsverbandes der jüdischen Kulturbünde in Deutschland‘ (RjK), ein Zusammenschluss aller deutschlandweit nach dem Berliner Vorbild entstandenen Kulturbünde, dessen Leitung übernahm ebenfalls Kurt Singer.

Am 6. Oktober 1935 eröffnete der Kulturbund seine neue Spielstätte, das Theater in der Kommandantenstraße 57/58.

Bis 1936 fanden Veranstaltungen des Kulturbundes auch in öffentlichen Räumen wie der Berliner Philharmonie statt. Ab 1936 wurde dies untersagt. Für größere Konzerte konnten Synagogen genutzt werden.

Die Nationalsozialisten erließen ein Unmenge an Verordnungen, durch welche die jüdische Bevölkerung weiter eingeschüchtert, gedemütigt, diskriminiert und aus der Gesellschaft ausgeschlossen wurde.

Die Ereignisse des Jahres 1938, insbesondere die Pogrome am 9. und 10.November, ließen die Flüchtlingszahlen aus Deutschland ansteigen. Darunter musste auch der Kulturbund in finanzieller und personeller Hinsicht leiden. Singer erwog sogar, die Opernsparte zu schließen. Das Haus des Kulturbundes wurde auf Anweisung Goebbels am 9.11.1938 nicht angegriffen. Vom Kulturbund wurde jedoch verlangt, die Veranstaltungen sofort wieder aufzunehmen. Dies geschah am 20.11.1938. Der Kulturbund eröffnete am 28.12.1938 mit dem amerikanischen Spielfilm ‚Chicago‘ seine Filmbühne.

Anfang 1939 wurde der ‚RjK’ aufgelöst, die jüdische Kulturbünde in Deutschland wurden Zweigstellen der Berliner Zentrale.

Alle Mitglieder des Kulturbundorchesters sowie des Schauspiel-Ensembles und des Chores wurden zum 30. September 1939 entlassen.

Musiker*innen aus dem bisherigen Kulturbund-Orchester und dem Orchester der Künstlerhilfe bildeten den neuen Klangkörper des ‚Vereinigten Orchesters‘. Die Finanzierung des Orchesters geschah durch Unterhaltshilfen der Jüdischen Gemeinde, der Erlös der Orchesterveranstaltungen wurde unter den 50 Orchestermitgliedern verteilt.

Am 5. November 1939 hielt Leo Baeck den letzten wissenschaftlichen Vortrag im Kulturbund, Vorträge waren ab dem 1. Dezember 1939 endgültig verboten.

Das letzte Konzert fand am 15. Mai 1941 unter der Leitung von Rudolf Schwarz statt, die letzte musikalische Veranstaltung war ein Verdi-Abend am 12. Juni 1941.

Die Geheime Staatspolizei löste per Anordnung den Jüdische Kulturbund in Deutschland e.V. mit einem Schreiben vom 11.9.1941 auf. Die Gestapo berief sich auf § 1 der Verordnung des Reichspräsidenten zum „Schutze von Volk und Staat“ vom 28.2.1933. Es wurde weiter untersagt, eine ähnliche Tätigkeit aufzunehmen oder in einer anderen Form die Arbeit des Kulturbundes fortzusetzen.

Die bisherigen Aktivitäten des Kulturbundes zeugten fraglos von einer enormen Stärke und kreativen Energie, was einer Widerlegung der braunen Rassenideologie gleichkam. Der Kulturbund war wirtschaftlich sowie künstlerisch erfolgreich und zeugte somit von großem Engagement, einem Beharrungswillen und kultureller Widerstandskraft.

Die Künstler*innen akzeptierten kleine Honorare, um das wirtschaftliche Überleben des Kulturbundes zu sichern. Der Dirigent Rudolf Schwarz erhielt vom Kulturbund z.B. ein Monatsgehalt von 150 Reichsmark, seine Kollegen Karajan und Furtwängler für jedes Konzert 4.000 RM.

Die große Mehrheit der Mitarbeiter*innen des Kulturbundes wurden Opfer der Shoa und bis 1945 ermordet.

Kulturbundausweis, Etan J. Tal

Die Oranienburger Straße verband das Areal Am Tacheles mit der Spandauer Vorstadt und dem Hackeschen Markt. 1671 verkaufte der Kurfürst das Gebiet hinter dem Spandauer Tor an 50 aus Wien vertriebene jüdische Familien. Um den ersten jüdischen Friedhof Berlins beginnt sich ein eigener Stadtteil mit dem berühmten Scheunenviertel zu entwickeln. Sichtbarer Höhepunkt dieser Entwicklung ist bis heute die 1866 eingeweihte Neue Synagoge in der Oranienburger Straße.

Die Synagoge der Jüdischen Reformgemeinde in der Johannisstraße wurde nach Plänen des Architekten Gustav Stier erbaut und 1845 eingeweiht.

Veränderungen der Reformgemeinde waren unter anderem der Gottesdienst am Sonntag, die stärkere Verwendung der deutschen Sprache und der Verzicht auf getrennte Sitzordnung sowie Kopfbedeckung. Das Gotteshaus wurde in der Pogromnacht 1938 von SA-Leuten verwüstet, wieder instandgesetzt und von 1940 bis 1942 als Ersatz für die geschlossene Neue Synagoge in der Oranienburger Straße genutzt. Im Zweiten Weltkrieg wurde der die Synagoge zerstört und die Ruinen später abgetragen. 60 Jahre erinnerte nichts an das Gotteshaus. Auf dem Gelände war ein Parkplatz. Beim Tiefbau des Areals AmTacheles wurden die Fundamente der Synagoge freigelegt.

Die Synagoge war von 1934 bis 1937 Spielort des Jüdischen Kulturbundes.

Synagoge Johannisstraße 16, Foto um 1930, Abraham Pisarek, akg-images

Synagoge Johannisstraße 16, kriegszerstört. Aufnahme 1953, Abraham Pisarek, akg-images

Kunsthaus Tacheles in der Oranienburger Straße in Berlin-Mitte. Aufnahme vom 05.06.2013. Auf dem Gelände der ehemaligen Synagoge ist ein Parkplatz. akg-images / euroluftbild.de / Robert Grahn

Aaron Bernstein Platz

Der Platz ist nach Aaron Bernstein benannt. Aaron Bernstein (6. April 1812, Danzig – 12. Februar 1884, Berlin) war Wissenschaftler, Tora-Lehrer Schriftsteller, Publizist und Journalist. Er war Mitbegründer des Reformjudentums in Berlin und wohnte in der Johannisstraße 17. An der Planung der Synagoge war er maßgeblich beteiligt.

Veranstaltungen des Kulturbundes in der Synagoge Johannisstraße

27.12.1933 | Madrigalvereinigung, Leitung: Ludwig Misch | Zugunsten der Künstlerhilfe der Jüdischen Gemeinde Schubert: Lieder, Brahms: Lieder, Mendelssohn Bartholdy Duette; Roskon: Lied Die Zymbel, Beethoven: Klaviersonate cis.moll; Chopin: Fantasie f-moll; jüd. Volkslieder | Ilsa Nathan, Harfe; Lola Polajewer, Sopran; Paula Lindberg, Alt; Leonid Kreutzer, Klavier |

Januar 1934 | Liederabende | Lieder aus dem 18. Jahrhundert, Schubert und Wolf | Lotte Leonhard, Sopran; Wolfgang Rosé, Klavier |

Januar 1934 | Opernchor des Kulturbundes: alte Motetten, jüd. Volkslieder und Lieder jüd. Komponisten; Dirigent: Berthold Sander | Spott’scher Chor: synagogale Gesänge und jüd Lieder von Eduard Birnbaum, Louis Lewandowski, Arno Nadel, Leo Kopf, D: Benjamin Spott | Roskin’scher Chor: verschiedene jüd Komponisten, Arien aus Oratorien; Toni Türk, Sopran; Julius Peissachowitsch, Bariton; Hermann Schwarz, Harmonium; |

Dezember 1935 | Streichorchester Dirigent: Hermann Schildberger | Vivaldi: Concerto grosso für 2 Violinen, Mendelssohn Bartholdy: Arien aus Elias | Violinen: Basia Polischuk und Josef Schlechter, Paula Lindberg, Alt; Fritz Lechner, Bariton; |

März 1936 | Chor der Jüdischen Reformgemeinde, Orchester der Künstlerhilfe Dirigent: Hermann Schildberger | Vivaldi: concerto grosso g-moll; Mendelssohn Bartholdy: ‚Höre Israel‘ und ‚So ihr mich von ganzem Herzen suchet‘ aus ‚Elias‘; Carl Zelter/Louis Lewandowski: ‚Einst in fernen Tagen‘; Händel: ‚Halleluja‘ aus ‚Messias‘ | Hildegard Lind, Sopran; Max Mansfeld, Tenor |

15.3.1936 | Orchester des Kulturbundes Dirigenten: Kurt Singer, Werner Selig-Bass | Gluck: Ouvertüre ‚Iphigenie in Aulis‘; Rosenmüller: Sonate e-moll für Streichorchester und Cembalo; Bach: Brandenburgisches Konzert Nr. 4; Beethoven: Sinfonie Nr. 4 | |

Oktober 1936 | Erster Lichter Nachmittag der Jüdischen Reformgemeinde Orchester der Künstlerhilfe Dirigent: Hermann Schildberger | Bach: Orgelpräludien und Konzert für Cembalo und Orchester d-moll; Dittersdorf: Konzert für Cembalo und Orchester D-Dur Gluck und Mozart: Arien; Salomone Rosse: Duette | Cilly Zukmann-Bisony; Alt; Gertrud Wertheim, Cembalo; Carl Stabernack, Orgel |

1.6.1937 | Opernchor des Kulturbundes, Dirigent: Berthold Sander; | Madrigale alt-englischer und italienischer Komponisten; jiidische und palästinensische Gesänge; Erich Katz: (UA) ‚Die Sonne‘ für Solo-Sopran und a capella-Chor; Julius Chajes (UA) 142. Psalm für Soli, gemischten Chor und Streichorchester | Hilda Lind und Thea Bieber-Brandt, Sopran; Herbert Czempin, Max Kuttner und Kurt Kahn, Tenor; Max Lexandrowitsch und Alfred Lehmann, Bass; Hans Margolinski, Klavier |

April 1938 | Orchester der Künstlerhilfe; Dirigent: Hermann Schildberger | Leon Boellmann: Suite gotique für Orgel, Arien; Mendelssohn Bartholdy: Konzert für Klavier e-moll | Rudi Lehmann, Klavier; Richard Altmann, Orgel; Susanne Stein: Alt |

Der Möbelfabrikant Otto Markiewicz und der Architekt Franz Ahrens entwickelten die Idee einer neuartigen Kaufhaus-Passage mit gehobenem Sortiment. Der Entwurf für das „Passage-Kaufhaus“ zwischen Friedrichstraße und Oranienburger Straße wurde ab 1907 umgesetzt. In nur 15 Monaten Bauzeit entstand ein Gebäudekomplex mit einer großen Kuppel in der neuen Eisenbetonbauweise.

Die Friedrichstraßenpassage kann als Vorläufer des modernen Shop-in-Shop-Systems gelten. Das Angebot der rund 100 selbständigen Händlern sprach vor allem die wohlhabende Kundschaft an.

Das neue Passage-Kaufhaus hatte ein einzigartige Logistik sowie einen besonderen Kundendienst anzubieten. Das Geld aus den Kassen wurde über ein 21.000 Meter langes „Rohrpost-System“ verteilt. Damit die Kunden ihre Einkäufe nicht selbst nach Hause tragen mussten, wurden die Waren aus den Einzelgeschäften auf Laufbändern über sieben Vertikaltransportspiralen in den Keller transportiert, verpackt und verschickt.

Bereits 1908 musste wegen der enormen Zinsbelastung Konkurs angemeldet werden, obwohl die Geschäfte gut liefen.

Nach dem Rückzug von Otto Markiewicz stieg Wolf Wertheim in die Gesellschaft ein und versuchte mit großen Werbe- und Rabattschlachten seinen Brüdern, welche den Warenhauskonzern Wertheim führten, Konkurrenz zu machen.

1914 musste Wolf Wertheim das Geschäft wegen Misswirtschaft und jahrelang überzogener Hypotheken aufgeben.

Ab 1914 gehörte das Passage Kaufhaus einer Bank. Neben den Geschäften kamen zahlreiche Büros in das Gebäude sowie das Hauptsanitätsdepot des Kaiserreiches.

1927 eröffnete der Elektro Konzern AEG auf über 10.000qm seine Schau- und Verkaufsräume. Von nun an hieß das Gebäude „Haus der Technik“.

Ab 1933 zogen zunehmend Parteiorganisationen der NSDAP in die Räume der AEG ein. Die Arbeitsfront hatte hier ihren Sitz. Ebenso das Zentralbodenamt der SS, das hier die Akten von über 800.000 Grundstücksenteignungen verwaltete. Den zweiten Weltkrieg überstand der Gebäudekomplex ohne Bombenschäden – jedoch waren etwa 50 Prozent der Fläche ausgebrannt.

Nach 1945 wurden die im Ostteil der Stadt gelegenen Gebäude provisorisch wiederhergerichtet, als Mieter zogen die FDJ (Freie Deutsche Jugend) und der VEB Funkanlagenbau ein.

In den 50er Jahren gab es eine kulturelle Nutzung, so eröffnete z.B. das wichtigste Programm Kino der DDR, das OTL – Lichtspieltheater, auch die Fachhochschule für Artistik sowie die Künstler-Agentur nutzten einige Säle.

1969 und 1970 kamen Gutachten zu der Empfehlung, die Gebäude abzureißen. Der Komplex wurde sich selbst überlassen und verfiel.

1982 wurde mit der Sprengung von Gebäudeteilen begonnen und aufgrund fehlender Mittel nicht beendet. 1990 besetze eine Künstlerinitiative die übriggebliebenen Gebäudeteile.

Schnell entwickelte sich das „Tacheles“ zu einem Kunst-, Veranstaltungs- und Kommunikationszentrum in Berlin. In dem Gebäude richteten sich die Künstler*innen Ateliers, Ausstellungs- und Verkaufsflächen für zeitgenössische Kunst, ein Programmkino sowie die „Panorama-Bar“ ein. Der Ort entwickelte sich zu einem kulturellen Magneten für Berliner und Touristen.

Bis zu seiner Insolvenz 2009 konnte der Tacheles e.V. das Gebäude nutzen.

Danach lag das Areal jahrelang brach.

Das aktuelle Konzept des Stadtquartiers AmTacheles orientiert sich an der Bebauung aus dem Jahr 1908.

Im Frühjahr 2016 begannen die Bauarbeiten für das neue Stadtquartier. Auf circa 11.000 m² Fläche werden Einzelhandel und Gastronomie entlang der Plätze und Wege des Stadtquartiers – auch des historischen Passagengangs – einziehen.

Julius Bab (11.12.1880, Berlin – 12.2.1955 in Roslyn Heights, New York)

Er war ein deutscher Dramatiker der Berliner Moderne sowie Theaterkritiker. 1933 hat er den Kulturbund Deutscher Juden mitbegründet.

Bab besuchte das Askanische Gymnasium in Berlin, danach studierte er von 1902 bis 1905 in Berlin und Zürich Germanistik, Philosophie und Geschichte. Sodann war er in Berlin als freier Schriftsteller, Dramaturg und Theaterkritiker für zahlreiche Zeitungen und Zeitschriften tätig. Er schloss sich der Volksbühnenbewegung an, deren Dramaturgische Blätter er 1923–1932 herausgab. Er war Dozent an der Schauspielschule Max Reinhardts. Er gehörte zu den Gründungsmitgliedern des „Jüdischen Kulturbundes“ und leitete bis zu dessen Auflösung 1938 das Theaterressort.

1938 emigrierte er über Frankreich in die USA. 1951 besuchte er Deutschland im Rahmen einer Vortragstour.

Ken C. Baumann (11.3.1907, Berlin – Februar 1983, New York (NY))

Sein Geburtsname war Kurt Baumann. Er studierte zunächst Theaterwissenschaften und Chemie in Berlin und arbeitete als Musikkritiker. Nach einer Volontärassistenz an der Staatsoper wurde er Assistent bei Kurt Singer an der Städtischen Oper Berlin (heute: Deutsche Oper).

Baumann selbst gibt an, im Frühjahr 1933 die Idee für die Gründung eines Jüdischen Kulturbundes gehabt zu haben. Inwieweit er als alleiniger „Erfinder“ dieser Institution angesehen werden kann, bleibt indes offen. Sicher ist, dass er gemeinsam mit Kurt Singer und anderen den Jüdischen Kulturbund aufbaute und bis zum 15. Aug. 1939 in verschiedener Weise für ihn tätig war. So war er Direktor der Opernabteilung und Lektor für den Verein.

1939 floh Baumann über England in die USA. Er studierte in den USA und machte 1945 seinen Master of Art in Musikwissenschaft. Er erhielt die US-Staatsbürgerschaft und änderte seinen Vornamen von ‚Kurt‘ zu ‚Ken‘.

Von 1946 bis 1971 arbeitete Ken C. Baumann als Archivar an der Cornell University. Daneben schrieb er für verschiedene Zeitungen und Zeitschriften und gründete 1949 die Ithaca Opera Group, der er bis 1974 als Regisseur und künstlerischer Leiter vorstand. Im Jahr 1983 verstarb er im Alter von 76 Jahren in New York (NY).

Seine Lebenserinnerungen schrieb Ken Baumann 1977 für das Leo Baeck Institut in New York. Er beschreibt darin seine Arbeit an der Oper in Berlin und behandelt die Geschichte des ‚Jüdischen Kulturbundes‘. Seine Erinnerungen sind bis heute nicht verlegt.

Max Michaelis Ehrlich (7.12.1892, Berlin – Oktober 1944, KZ Auschwitz)

Er war Kabarettist, Schauspieler und Regisseur. Bei Max Reinhard am Deutschen Theater erhielt er seine Ausbildung und trat dort 1912 zum ersten Mal auf.

Er hatte Engagements an deutschen Bühnen und als Nebendarsteller in zahlreichen Filmen und arbeitete im „Kabarett der Komiker“ und an „Bendows Bunter Bühne“. Ab 1932 stand er als Kurzfilmregisseur auch hinter der Kamera.

Nach seinem Arbeitsverbot 1933 in Deutschland ging er nach Wien, in die Schweiz und Niederlande.

Ab 1935 hatte er regelmäßige Engagements in Berlin beim Jüdischen Kulturbund, er floh 1938 nach Amsterdam, wo er gemeinsam u.a. mit Willy Rosen und Willy Rosen arbeitete.

Nach dem Überfall der Niederlande 1940 durch die Wehrmacht wurde Max Ehrlich 1943 verhaftet und im Lager Westerbork interniert, wo er die „Bühne Lager Westerbork“ leitete. Am 4.9.1944 wurde er nach Theresienstadt deportiert und von dort nach Auschwitz und dort im Oktober 1944 ermordet.

Erna Feld (23.6.1893, Werl – 13.3.1943, KZ Auschwitz)

Ihr Geburtsname lautete Erna Edna Hirschfeld. Als sie vier Jahre alt war, zog die Familie nach Berlin. Erna Hirschfeld besuchte die Jüdische Mädchenschule. Nach dem Abschluss der Handelsschule, besuchte sie die Schauspielschule und nahm für ihre Schauspiel- und Rezitationstätigkeit den Künstlernamen Erna Feld an. Daneben arbeitete sie weiterhin auch als Sekretärin. 1923 heiratete sie Rudolf Leonhard.

Im Jüdischen Kulturbund trug sie u.a. Gedichte von Gertrud Kolmar und Nelly Sachs vor und machte sich mit ihren Dichterlesungen einen Namen.

Am 12. März 1943 wurde sie mit ihrem Sohn (geb. 1923) nach Auschwitz deportiert und direkt nach ihrer Ankunft ermordet.

Alfred Guttmann (1.3.1919, Berlin – 14.8.1999, Berlin)

Er war Komponist, Musikwissenschaftler und Pianist. Zunächst erteilte ihm sein Vater Theorie-, Klavier- und Geigenstunden. Später erhielt er Schlagzeugunterricht beim Solopauker des Rundfunks in Berlin, Hans Hansen.

Noch nach dem Machtantritt der Nazis besuchte er für ein halbes Jahr das „Konservatorium der Hauptstadt Berlin“, so die Nazi-Bezeichnung des ehemaligen Sternschen Konservatoriums. Das Hauptfach Klavier studierte er bei dem letzten jüdischen Lehrer des Konservatoriums, Theodor Schönberger. Die erste prägende Begegnung für sein künstlerisches Schaffen war die Begegnung mit Sigmund Petruschka (später Shabtai Petrushka), bei dem er seinen ersten Unterricht im Arrangieren erhielt. Sie lernten sich im Orchester des Jüdischen Kulturbundes kennen, in dem Alfred Guttmann ab 1937 Schlagzeug spielte.

1939 emigrierte er in die USA, dort änderte er 1943 seinen Namen von Guttmann in Goodman. Er arbeitete in New York als Dozent für Komposition und Kontrapunkt, gab Instrumentationskurse an der Columbia University und wirkte als Komponist und Arrangeur. Ab 1961 lebte er in München und arbeitete für den Bayrischen Rundfunk.

1995 zog er wieder in seine Geburtsstadt Berlin und starb dort 1999.

Leo Kopf (17. Mai 1888, Torgowicz, Russland/heute: Ukraine -1953, USA)

Er arbeitete in Berlin als Dirigent, Chorleiter und Komponist und dirigierte u.a. das Philharmonische Orchester Berlin.

Er war seit 1920er Jahren Leiter der Jüdische Chor- und Orchestervereinigung, die er bei Oratorien-Konzerten des Jüdischen Kulturbunds bis zu seiner Flucht nach Großbritannien 1939 dirigierte. Er wanderte später in die USA aus und war Leiter des Yiddish Philharmonic Chorus New York. Er starb im März 1953.

Julius Kuthan (18.9.1882, Wien – 14.9.1942, Ghetto Łódź/Litzmannstadt)

Er war Schauspieler, Sänger und Regisseur. Für den Jüdischen Kulturbund inszenierte er u.a. 1937 „Die Czárdásfürstin“ von Emmerich Kálmán. Er starb 1942 im Ghetto Łódź/Litzmannstadt.

Werner Josef Levie (27. 3.1903, Berlin – 26.5.1945, Tröbitz)

Er wuchs bei seinem Onkel (der auch sein Vormund war) auf. Mit 14 Jahren trat er der zionistischen Jugendorganisation Blau Weiß bei. Er arbeitete bei seinem Onkel in dessen Hutfabrik, studierte Nationalökonomie in Berlin und promovierte 1926. Er arbeitete als freier Mitarbeiter bei verschiedenen Ullstein – Blättern und gehörte 1929 zu den Gründern der „Berliner Jüdischen Zeitung“.

1933 beteiligte er sich an der Gründung des ‚Kulturbundes Deutscher Juden‘ und hatten maßgeblichen Anteil am organisatorischen und finanziellen Aufbau. Er besaß die niederländische Staatsangehörigkeit, die ihm noch einen gewissen Schutz verlieh.

Nachdem der Intendant Kurt Singer bei seiner Rückkehr einer USA-Reise in Amsterdam blieb, übernahm Levie auf Anordnung der Behörden die Gesamtleitung des Kulturbundes. Am 31.8.1939 konnte er noch in die Niederlande ausreisen. 1943 wurde er mit seiner Familie verhaftet und 1944 nach Bergen – Belsen deportiert. Kurz nach seiner Befreiung starb er an der Typhusepidemie .

Willy Rosen (18.7.1894, Magdeburg – 30.9.1944, KZ Auschwitz)

Sein Geburtsnamen war Wilhelm Julius Rosenbaum. 1931 änderte er diesen in Willy Rosen. Er wuchs in Magdeburg in einer jüdischen Familie auf und machte eine Lehre als Tuchhändler. Nach seiner schweren Verwundung im ersten Weltkrieg trat er bei der Truppenbetreuung als Pianist und Leiter einer Tanzkapelle auf.

Nach Soloauftritten in Berlin ab 1918, spielte er in den 20er Jahren im Kabarett „Schall und Rauch“ und im „Kabarett der Komiker“.

Darüber hinaus schrieb er Revuen, Operetten und musikalische Komödien, hatte Live-Auftritte im Rundfunk und machte Schallplattenaufnahmen. Bald war er als Schlagerkomponist ebenso populär wie seine Standardansage „Text und Musik – von mir“.

Gastspielreisen führten ihn ins europäische Ausland. Mit dem Tonfilm wurde Rosen zu einem gefragten Filmmusikkomponisten.

Nach der Machtübergabe an die Nationalsozialisten 1933 wurde er in Deutschland mit Auftrittsverbot belegt und arbeitete in Österreich und in der Schweiz. In Berlin hatte er bei Kabarettveranstaltungen des Jüdischen Kulturbundes weiterhin Auftritte und schrieb die Musik zu Kabarett-Revuen, die Max Ehrlich zwischen 1935 und 1939 inszenierte. Rosen machte Schallplattenaufnahmen für „Lukraphon“, das Label des Jüdischen Kulturbundes.

Ab 1937 floh er in die Niederlande. Nach dem Einmarsch der deutschen Truppen durfte Rosen bald nur noch vor jüdischem Publikum auftreten. Er und seine Frau, die Schauspielerin und Kabarettistin Mara geb. Krauskopf, mussten ab 1942 untertauchen. 1943 wurden beide verhaftet und am 4.9.1944 wurde Rosen in das Ghetto Theresienstadt und wenig später in das KZ Auschwitz deportiert. Er wurde dort am 30. September 1944 ermordet.

Joseph Rosenstock (27. 1.1895, Krakau, Österreich-Ungarn, heute: Polen – 17.10.1985, New York)

Er galt als pianistisches Wunderkind und trat mit elf Jahren erstmals öffentlich auf. Er studierte am Konservatorium seiner Geburtsstadt Krakau sowie 1913-1920 an der Universität Wien Philosophie und 1912-1919 an der Wiener Musikakademie Klavier und Komposition bei Franz Schreker.

Er arbeitete für die Universal Edition Wien, hatte 1920/21 eine Lehrtäigkeit an der Musikhochschule Berlin, war als musikalischer Leiter und Chefdirigent an verschiedenen Häusern und wurde 1925 GMD in Darmstadt und 1927 in Wiesbaden. Nach einem Aufenthalt als Gastdirigent an der Metropolitan Opera in New York (1929/1930) war er von 1930 – 1933 GMD in Mannheim.

Nach dem Machtantritt der Nazis 1933 wurde er entlassen, er leitete dann ab 1933 das Orchester des Kulturbundes Deutscher Juden in Berlin. Er verließ Deutschland 1936 mit dem Wunsch, über Japan in die USA auszuwandern. 1936 dirigierte er in Japan das New Symphony Orchestra (ab 1951 NHK Orchester).

Er blieb in Japan, wurde 1941 der Spionage bezichtigt und interniert.

1945/1946 wurde Rosenstock als Dirigent des Nippon Philharmonic Orchestra engagiert. 1946 reiste er weiter in die USA, wo er 1949-1953 Leiter des Musikfestivals Aspen (CO), 1948-1956 Dirigent (seit 1952 Leiter) der New York City Opera und 1961-1969 Direktor der Metropolitan Opera New York war. 1958-1960 war er GMD der Städtischen Bühnen in Köln. In den 1950er Jahren unterrichtete er darüber hinaus Dirigieren an der University of Utah.

Joseph Rosenstock starb am 17. Okt. 1985 in New York.

Berthold Sander (18.4.1890, Emmerich – verschollen nach 1941 im Ghetto Theresienstadt)

1910 absolvierte Sander am Ralf-Konservatorium in Frankfurt am Main eine Ausbildung zum Kapellmeister und arbeitete als Dirigent an den Theatern in Trier, Mainz, Hildesheim und als Chordirektor in Braunschweig. 1933 ging er, nach dem er vom Theater Hildesheim aufgrund seiner jüdischen Herkunft entlassen wurde, nach Berlin. Er dirigierte ab 1934 Konzerte im ‚Kulturbund Deutscher Juden‘ mit dem von ihm aufgebauten Chor. Am 12.6.1941 gab er mit einem Verdi-Abend die letzte Premier und auch letzte Musik-Veranstaltung des Kulturbundes vor dessen Schließung. Berthold Sander wurde 1941 nach Theresienstadt deportiert, dort verlieren sich seine Spuren.

Rudolf Schwarz (29.41905, Wien – 30.1.1994, London)

Er wurde in eine jüdische Wiener Familie geboren. Gegen den Wunsch seines Vaters nahm der das Musikstudium auf und war Schüler von Richard Robert, Hans Gál und Richard Strauss.

1924 gab er sein Debüt als Dirigent in Düsseldorf als Assistent von Georg Szell.

Ab 1927 arbeitet er in Karlsruhe und wurde 1933 wegen seine jüdischen Abstammung entlassen.

1936 trat er die Nachfolge von Hans Wilhelm Steinberg als Leiter der Konzertabteilung des Jüdischen Kulturbundes in Berlin an. Er dirigierte auch das letzte Sinfoniekonzert am 15. Mai 1941 mit Werken von Rothstein, Mendelssohn Bartholdy, Sibelius und Weinberger.

Nach Auflösung des Kulturbundes 1941 wurde er deportiert und überlebte die KZ Auschwitz, Sachsenhausen und Bergen Belsen.

Nach seiner Befreiung am 15.4.45 durch die Briten ging Schwarz zunächst nach Schweden. Ein Angebot 1946, an der Deutschen Oper Berlin zu dirigieren, lehnte er ab. 1947 wurde er zum Leiter des neu reformierten Bournemouth Municipal Orchestra ernannt. Er war Chefdirigent beim City of Birmingham Symphony Orchestra (1951–1957) und beim BBC Symphony Orchestra.

1964 wurde Schwarz zum künstlerischen Leiter und Chefdirigenten der Northern Sinfonia ernannt, wo er bis 1973 tätig war. Von 1970 bis 1979 dirigierte er regelmäßiger als Gast in Bournemouth, in Bergen sowie bei der English Opera Group und dem National Youth Orchestra. Im Juni 1973 wurde er zum Kommandeur des Order of the British Empire (CBE) ernannt.

Rudolf Schwarz starb 1994 im Alter von 88 Jahren in London.

Rudolf Schwarz

Warner Seelig Bass (6.10.1908, Brandenburg a.d. Havel – 14. November 1988, New York City)

Sein Geburtsname lautete Werner Adolf Seelig. Nach dem Tod seines Vaters heiratete seine Mutter Mischa Bass, wodurch Werner fortan Seelig Bass hieß. Er studierte in Berlin Theaterwissenschaften, Philosophie sowie Dirigieren, Klavier und Komposition .

Nach dem Hochschulabschluss 1930 wurde Seelig-Bass Kapellmeister und Korrepetitor am Staatstheater Kassel.

Nach der Machtübergabe an die Nationalsozialisten 1933 wurde ihm aufgrund seiner jüdischen Herkunft gekündigt Am 1. April 1933 erhielt er von dem kommissarischen Intendanten Schillings folgendes Schreiben: „Sehr geehrter Herr Seelig-Bass! Die augenblickliche Notlage erfordert es leider, dass ich Sie mit sofortiger Wirkung vom Dienst suspendieren muss. Die Ihnen gewährte Gage wird an der Hauptkasse ausgezahlt. Mit vorzüglicher Hochachtung [Unterschrift]“

Er ging nach Berlin und wurde Dirigent am Jüdischer Kulturbund. Mit dem endgültigen Ausschluss aus der Reichsmusikkammer am 22. August 1935 verlor er aber jede Chance, noch einmal außerhalb des jüdischen Kulturbetriebes seinem Beruf nachgehen und auftreten zu können. 1938 emigrierte er in die USA, ließ sich in New York nieder und änderte seinen Namen in Warner S. Bass. 1941 heiratete er Marion Koegel, die zuvor ebenfalls für den Jüdischen Kulturbund aufgetreten war und sich in Amerika Marion Corda nannte.

Er konzertierte weltweit und trat u.a. in Australien, Neuseeland, der Sowjetunion, der DDR, Japan, Hongkong, den Philippinen und Südafrika auf und wurde Gastdirigent bei den New Yorker Philharmonikern und der Detroit Opera. Als Pianist, arbeitete Bass mit weltberühmten Sängern wie Marta Eggerth und Jan Kiepura wie auch mit seiner Frau, Marion Corda. Mitte der 1960 begann Bass als Musikprofessor am New York University’s College of Music zu arbeiten. Zweimal wurde ihm der Titel „Outstanding Educator of America“ verliehen.

Kurt Singer (11.10.1885 in Berent, Westpreußen, heute Kościerzyna, Polen – 7.2.1944, Ghetto Theresienstadt)

Dr. Kurt Singer war ein bekannter Nervenarzt, Musiker und Musikwissenschaftler. Er schrieb Rezensionen, dirigierte Konzerte mit seinem Berliner Ärzte Chor, war Intendant der Städtischen Oper Charlottenburg und publizierte u.a. über Berufskrankheiten von Musikern. Er gründete den ‚Jüdischen Kulturbund‘, er inszenierte Opern und dirigierte.

Kurt Singer wurde in Berent, nahe Danzig, geboren und wuchs in Koblenz auf, wo die Familie seit 1886 lebte und der Vater als Rabbiner tätig war.

Kurt Singer lernte Violine am Conservatorium der Musik in Koblenz. Ab 1903 studierte er Medizin an der Friedrich – Wilhlems – Universität zu Berlin (heute: Humboldt Universität) und später in Leipzig, wo er 1908 promovierte

Er begann als ‚Volontärassistent‘ in der Psychatrischen und Nervenklinik der Charité und arbeitete parallel als Musikkritiker für verschiedene Zeitungen. Er schrieb Bücher mit den Titeln: ‚Die Berufskrankheiten der Musiker‘ und ‚Heilwirkung der Musik‘.

Ab 1911 praktizierte er in seiner Praxis in der Lutherstraße 10 als Nervenarzt.

1913 gründete er unter dem Einfluss seines ehemaligen Lehrers Siegfried Ochs den Berliner Ärzte Chor, der sich nach 1933 ‚Kurt Singer‘scher Chor’ nannte.

Nach Beginn des 1. Weltkrieges 1914 wurde er ab 1915 im Lazarett an der Front eingesetzt.

Nach Kriegsende hatte er seine Praxis in der Rankestraße bis 1930.

Noch während des Krieges heiratete er 1915 Gertrud Horwitz aus Berlin und hatte mit ihr drei Kinder: Margot (1918-2009), Anneliese (1919 -1977) und Hans Joachim (1921-1979).

Die Singers führte ein reges gesellschaftliches Leben, zu den Gästen gehörten u.a. Wilhelm Furtwängler, Siegfried Ochs, Max Liebermann, Walter Gropius und László Moholy-Nagy.

1926 kam es zur Scheidung von Gertrud und Kurt Singer. Gertrude Singer heiratete Werner Kass und ging mit ihm und zwei der Kinder 1933 in die Schweiz.

1923 erhielt Singer einen Lehrauftrag an der Musikhochschule Berlin und vermittelte seine Erkenntnisse über die besonderen Belastungen und Krankheiten des Musikerberufs. Von 1923 bis 1932 leitete er auch die ärztliche Beratungsstelle an der Hochschule für Musik in Berlin.

1924 wurde Dr. Kurt Singer von der Charlottenburger Stadtverordnetenversammlung als SPD-Deputierter in den Kunstausschuss gewählt. Er gehörte der Kommission an, die das Charlottenburger Opernhaus in die ‚Städtische Oper‘ überführte und mit Heinz Tietjen als Intendanten und Regisseur und Bruno Walter als Generalmusikdirektor zwei international renommierte Künstler gewinnen konnte.

Am 30.11.1928 wurde Dr. Singer in den Vorstand der Städtischen Oper bestellt. Im März 1928 verließ Bruno Walter das Opernhaus. Finanzielle Schwierigkeiten verschärften die Situation.

Im Frühsommer 1930 wurde Kurt Singer stellvertretender Intendant und löste im November 1930 Heinz Tietjen als Intendanten ab. Singer inszenierte an der Städtischen Oper fünf Opern und führte auch an der Staatsoper Uner den Linden Regie. Tietjen, seit Januar 1931 auch künstlerischer Leiter der Bayreuther Festspiele, strebte eine Fusion mit der Staatsoper Unter den Linden an und versuchte mit politischer Einflussnahme gegen Kurt Singer zu intrigieren und die Intendantenstelle der Städtischen Oper neu zu besetzen, was ihm schließlich im Mai 1931 mit Carl Ebert gelang. Dem „jüdischen Sozialdemokrat Dr. Kurt Singer wurde Misswirtschaft“ vorgeworfen.

1931 heiratete Kurt Singer die Sopranistin Margret Pfahl, die Ehe wurde bereits 1935 wieder geschieden. Das Paar wohnte in der Mommsenstraße 56.

An der Musikhochschule wurde Kurt Singer 1932 aus angeblich finanziellen Gründen im Herbst 1932 entlassen.

1933, als infolge des „Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ auch zahlreiche andere jüdische Musiker und Musikerinnen ihre Stellungen einbüßten, entwickelte er gemeinsam mit Kurt Baumann und anderen den Plan eines ‚Jüdischen Kulturbundes‘. Er war zunächst Leiter des Kulturbundes in Berlin, ab 1935 war er als Vorsitzender und künstlerischer Leiter maßgeblich an der Errichtung und Organisation der Jüdischen Kulturbünde in Deutschland beteiligt. Neben administrativen Aufgaben, insbesondere Verhandlungen mit dem ‚Büro Hinkel‘, den Ministerien, der Polizei und jüdischen Persönlichkeiten, trat er in Veranstaltungen des Jüdischen Kulturbundes in Berlin und anderswo als Chor- und Orchesterleiter sowie als Opernregisseur auf. Sein besonderes Augenmerk galt der Berliner Kulturbundoper, er inszenierte 12 Opern. (Mozarts „Hochzeit des Figaro“, Beethovens „Fidelio“, Camille Saint-Saëns’ „Samson und Dalila“, Verdis „Ein Maskenball“, Tschaikowskys „Eugen Onegin“, Nicolais „Die Lustigen Weiber von Windsor“, Johann Strauss’ „Die Fledermaus“, Johann Strauss’ „Wiener Blut“, Offenbachs „Die schöne Helena“). Darüber hinaus setzte er sich besonders für die Aufführung der Oratorien Georg Friedrich Händels ein („Judas Maccabaeus“, „Belsazar“, „Israel in Ägypten“, „Saul“).

Nach der Premiere von Rigoletto im Herbst 1938 begab sich Kurt Singer am 18.10.38 auf eine mehrwöchige Reise in die USA. Ziel seiner Reise war es, jüdische Institutionen und Persönlichkeiten zu finden, die die vollständige Transferierung des Jüdischen Kulturbundes, d. h. der Künstler, des technischen Personals, des Fundus, der Instrumente sowie sonstiger Werte in die USA unterstützen sollten. Die Reise konnte er nur mit einem Kredit finanzieren. Zugleich nahm er in den USA Kontakte zu akademischen Kreisen auf. Nach den Pogromen im November 1938 kehrte er sofort nach Europa zurück.

Mit dem Schiff in Amsterdam angekommen, wurde er jedoch von Freunden überzeugt, nicht weiter nach Berlin zu reisen, da dort sofort verhaftet werden würde.

Kurt Singer blieb in den Niederlanden. Mit seiner ehemaligen Sekretärin Ruth Abelsdorff korrespondierte er regelmäßig. In den Niederlanden begann er, Konzerte zu organisieren, einen Chor zusammen zu stellen und musikwissenschaftliche Vorträge zu halten.

Nach dem Überfall der deutschen Truppen auf die Niederlande am 10.5.1940 bemühte sich Singer intensiv um ein Visum für eine Auswanderung, seine Bemühungen blieben jedoch erfolglos. 1942 trat er dem ‚Joodsche Raad‘ (Jüdischer Rat) bei.

Auch leitete er in den Jahren 1941-1942 einen Chor, der vor ausschließlich jüdischem Publikum auftrat.

Für Anfang 1943 ist nicht mehr genau zu ermitteln, wann und auf welchem Wege Singer nach Theresienstadt verschleppt wurde. Er versuchte noch, Kontakt über das Rote Kreuz mit seiner Tochter in Jerusalem herzustellen.

Singer musste in Theresienstadt im Quartier 410, Neugasse 10 unterkommen. Auch im Lager begann er, Vorträge zu halten und Klavier zu spielen. Seine Vorträge waren für alle Häftlinge eine geistige Nahrung.

Im Winter 1943/44 erkrankte Singer, geschwächt von Hunger, Kälte und Elend und starb am 7.2.1944.

Kurt Singer dirigiert eine Probe für Judas Maccabaeus mit dem Orchester des Kulturbundes Deutscher Juden in der der Berliner Philharmonie, Bernburger Straße für die Aufführungen am 7. und 8. Mai 1934

Hans Wilhelm Steinberg (1.8.1899, Köln – 16.5.1978, New York City)

Er studierte zunächst Klavier und Violine, später Orchesterleitung in Köln. 1924 wurde er Assistent von Viktor Klemperer an der Kölner Oper und von 1925 – 29 Leiter des Deutschen Landestheaters Prag. Ab 1929 war er Generalmusikdirektor an der Frankfurter Oper. 1933 wurde er aufgrund seiner jüdischen Herkunft aus seinen Dirigierverpflichtungen entlassen. Nach dem Vorbild des Berliner ‚Kulturbundes Deutscher Juden‘ (dem späteren Jüdischen Kulturbund) organisierte er gemeinsam mit den Frankfurter Synagogen und den Leitern der Gemeinden Konzerte mit jüdischen Musiker*innen. Am 17.4.1934 kam es dann zur Gründung des Kulturbundes Deutscher Juden, Bezirk Rhein-Main und war eine Abteilung des Berliner Kulturbundes.

1936 wurde Steinberg Dirigent des Kulturbundorchesters in Berlin. Nach nur wenigen Monaten reiste er auf Drängen Bronislaw Hubermans nach Tel Aviv, um Proben des neu gegründeten Palestine Symphony Orchestra (dem späteren Israel Philharmonic Orchestra) zu dirigieren. Über Palästina und die Schweiz emigrierte er mit seiner Familie mit Unterstützung Arturo Toscaninis in die USA, wo er in den nächsten Jahren u.a. das NBC Orchester, Buffalo Philharmonic Orchestra, Pittsburgh und das Boston Symphony Orchestra dirigierte.

Im Jahr 1958 lehnte Steinberg ein Angebot der Städtischen Oper Berlin ab, ihr Direktor zu werden. Stattdessen übernahm er im selben Jahr neben seinen Verpflichtungen in Pittsburgh noch die Leitung des London Philharmonic Orchestra.

Er konzertierte weltweit und kam 1964 das erste Mal seit seiner Emigration wieder nach Berlin, um dort in der Philharmonie zu dirigieren.

Steinberg zog sich 1976 aus der Öffentlichkeit zurück. Er starb zwei Jahre später, am 16. Mai 1978, in New York.

Michael Taube (13.3.1890, Łódź – 23.2.1972, Tel Aviv)

er war Dirigent, Pianist und Komponist. Michael Taube stammte aus einer jüdischen Musikerfamilie und erhielt Unterricht in mehreren Orchesterinstrumenten. Er studierte in Deutschland zunächst in Leipzig, weitere Stationen waren u.a. England, Frankfurt und Köln, wo er Klavier, Komposition und Dirigieren studierte. Ab 1914 leitete die Orchestervereinigung Bad Godesberg und hatte nach dem 1. Weltkrieg Engagements in Bonn, Frankfurt, Köln, Berlin u.a. Städten.

1923 kam er als Korrepetitor und Kapellmeister an das deutsche Opernhaus Berlin-Charlottenburg (die spätere Städtische Oper und heutige Deutsche Oper) und arbeitete dort bis 1929 mit Bruno Walter zusammen. Mit dem von ihm mitbegründeten Neuen Kammerorchester führte er Werke zeitgenössischer Komponisten wie Alban Berg, Josef Matthias Hauer, Paul Hindemith, Arthur Honegger, Darius Milhaud, Karol Rathaus, Arnold Schönberg auf.

Nach dem Machtantritt der Nationalsozialisten konnte er seine bisherige Arbeit nicht fortsetzen und gründete zusammen mit Kurt Singer und Leonid Kreutzer die Gemeinschaft Jüdischer Musiker, mit der er am 22.5.1933 gemeinsam mit Kurt Singer in der Synagoge in der Prinzregenenstraße ein erstes Konzert gab. Aus der Gemeinschaft Jüdischer Musiker entwickelte sich das Orchester des Jüdischen Kulturbundes, dessen Leitung er innehatte. Nach einer Konzerttournee 1934 mit dem Liedsänger Joseph Schmidt durch das britische Mandatsgebiet Palästina, entschlossen sich er und seine Frau Elsa Jülich, Deutschland zu verlassen und nach Tel Aviv zu gehen. Er arbeitete mit dem Palestine Orchestra zusammen, das sich ab 1948 Israel Philharmonic Orchestra nannte.

Nach dem 2. Weltkrieg nahm er eine weltweite Konzerttätigkeit auf, gründete ein Kammerorchester, mit dem wie inder Berliner Zeit klassische und zeitgenössische Musik aufführte.

Er starb am 3.2.1972 in Tel Aviv.

Fritz Wisten (25.3.1890, Wien – 12. 12.1962, Berlin-Schlachtensee)

er war Schauspieler und Theaterregisseur. Sein Geburtsname lautete Moritz Weinstein.

Seine Karriere begann in Eisenach. In dieser Stadt inszenierte er 22 Theaterstücke und spielte in nicht weniger als 216 Rollen.

Ab 1919 spielte er in Stuttgart am Deutschen Theater und an der Volksbühne sowie am Württembergischen Landestheater.

Im Frühjahr 1933 schrieb ihm sein Intendant: „Wir teilen Ihnen ergebenst mit, dass bei der beabsichtigten Neuordnung der Verhältnisse am Landestheater nicht mehr die Absicht besteht, Ihren Vertrag zu erneuern.“

Der arbeitslos gewordene Wisten ging nach Berlin und wurde beim ‚Kulturbund Deutscher Juden‘ künstlerischer Leiter und Regisseur der Schauspielsparte.

Während der November Pogrome 1938 wurde er inhaftiert und wieder freigelassen. Aufgrund einer sogenannten ‚privilegierten Mischehe‘ überlebte er.

Gleich nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs kam er ans Deutsche Theater in Berlin. 1946 übernahm er die Direktion des Theaters am Schiffbauerdamm. Von 1953 bis 1961 leitete er die Volksbühne Berlin. Wisten erhielt 1952 den Nationalpreis der DDR II. Klasse und wurde 1957 mit dem Goethepreis der Stadt Berlin ausgezeichnet. 1960 erhielt er anlässlich seines 70. Geburtstages den Vaterländischen Verdienstorden in Silber.

Am 24. Juni 2014 wurde an seinem ehemaligen Wohnort, Berlin-Nikolassee, Waldsängerpfad 3, eine Berliner Gedenktafel angebracht.

Er ruht auf dem Waldfriedhof Zehlendorf.

Bach-Saal und Schumann-Saal Lützowstraße 76 (Magdeburger Platz)

1907 ließ der Komponist und Dvorak-Schüler Robert Robitschek zwei Konzertsäle in der Lützowstraße bauen. In den prächtigen Sälen fanden einst große Orchesterkonzerte und Liederabende statt. Der kleinere von beiden, der Schumannsaal, galt zwischen 1910 und 1945 als einer der schönsten und berühmtesten Konzertsäle Berlins. Die Deutsche Grammophon AG nutzte die Säle für Schallplatten- und Rundfunkaufnahmen. 1928 gab es sogar einen dritten Saal im Haus: den Feurig-Saal (330 Plätze).